![]()

![]()

ハンス・ロット Hans Rott (1858-1884) |

「ハンス・ロットの短き生涯」 |

| ハンス・ロットは約100年の間、クラシック音楽界から完全に忘れ去られてしまっていた不運な作曲家である。その理由は何よりも早死にしたことが原因である。まだ人生を歩み始めたばかりなのに、26歳という短い生涯を終えてしまった。書いた作品も約80曲と少なく、現在、演奏できるものはその中でも25曲ほどしかない。 ロットはロマン派を代表する作曲家の一人であるアントン・ブルックナーの愛弟子で、ブルックナーから大変気に入られていた。そして彼が16歳のときに入学したウィーン音楽院の学友にはあのグスタフ・マーラーもいた。ロットはマーラーより2歳上だが、マーラーとは親友同士だった。ロットの音楽は後にマーラーの交響曲に大変影響を与えることとなる。それはマーラー自身がロットの音楽を常に研究していたからである。 20歳のときウィーン音楽院の作曲コンクールで交響曲第1番の第1楽章を発表した。マーラーもピアノ五重奏曲のスケルツォを提出していた。結果はマーラーが1等賞をとり、ロットは落選したのだった。ロットの交響曲は聴衆や審査員から失笑され、貶され続けた。その状況を見たブルックナーは次のような言葉を残している。 『諸君、笑うのはよしたまえ。君達は今後、この人物が創り出す素晴らしい音楽を聞く事になるのだから。』 ブルックナーは早くからロットの天才的な才能には気づいていた。気づいていたからこそ彼のこと侮辱する者が許せなかったのであろう。 ロットは落胆していたが、音楽院を卒業後もなお交響曲の作曲には力を注いでいた。すぐに第2楽章に着手し、22歳になった1880年には完成している。その年にすでに交響曲第2番に着手していた。結局、第2番はロット本人によって破棄されてしまっている。第1番が完成した年の9月、ブラームス邸を訪れている。しかしそこからロットは死への道を歩み始めるのである。完成したばかりの交響曲第1番をブラームスの前で弾いて聞かせた。しかしブラームスは作品を拒絶したのだ。そればかりではなくこの直後、当時ウィーン・フィルの指揮者であったハンス・リヒターに演奏依頼を持ちかけていたが、興味を持ってもらっただけで上演に至ることはなかった。 こういった不運なことばかりが続き、ロットはアルザス地方にあるミュールーズという街に向かう途中の列車の中で発狂してしまうのである。この出来事があった翌日、彼はウィーンの総合病院の精神科に収容される。病名は「幻覚性の被害妄想による精神障害」。そのあとはオーストリアの精神病院に移され、数回に及ぶ自殺未遂を繰り返した後、結核を患って26歳でこの世から去った。彼が長生きをしていれば師匠ブルックナーを超える存在だっただろうと言われている。 |

現在演奏可能なロットの作品リスト |

管弦楽曲 |

室内楽曲 |

| ①.弦楽の為の交響曲(8部からなる) | ①.弦楽四重奏曲の為の1楽章ハ長調 |

| ②.管弦楽の為の前奏曲(ホ長調) | ②.弦楽四重奏とコントラバスの為の「我らが父」ト長調 |

| ③.「ジュリアス・シーザー」への前奏曲 | ③.弦楽五重奏の為の「狸の練習曲」ニ長調 |

| ④.交響曲第1番ホ長調 | ④.弦楽四重奏曲ハ短調 |

| ⑤.田園前奏曲ヘ長調 | ピアノ伴奏歌曲 |

| ⑥.管弦楽の為の組曲ホ長調 | ①.夕べの鐘(アルト独唱) |

合唱曲 |

②.幽霊の挨拶(バス独唱) |

| ①.混声合唱の為の「エピゴーネン合唱曲」 | ③.歌手(バス独唱) |

| ②.混声合唱の為の「こだま」 | ④.5月の歌(ソプラノ独唱) |

ピアノ曲 |

⑤.すみれ(ソプラノまたはテノール独唱) |

| ①.アンダンティーノ | ⑥.勿忘草(テノール独唱) |

| ②.フーガ | ⑦.さすらい人の夜の歌(バスまたはバリトン独唱) |

| ③.フーガ | ⑧.2つの願い(ソプラノまたはテノール独唱) |

| ④.牧歌 | |

| ⑤.メヌエット | 全25曲 |

交響曲第1番ホ長調作品35(ノーヴァク) 45(バンクス) |

作曲:1878-1880 |

| 交響曲第1番はウィーン音楽院作曲コンクールで発表した第1楽章に加え、卒業後、急ピッチで書かれた残りの楽章から成り立っている。本作品は作曲されてから約110年もの間、聴衆の耳に入ることはなかった。1989年にイギリスの音楽学者ポール・バンクスによってウィーンのオーストリア国立図書館から発見された。その年の3月4日、アメリカのシンシナティ・フィルハーモニア管弦楽団とゲルハルト・ザムエルの指揮によってやっと全曲が初演された。 作品は4楽章構成。マーラー+ブルックナー+ワーグナー÷2のような作品である。当然の如く、師匠であるブルックナーの影響は受けている。でも何故にワーグナーも、といえば、それはロット自身が大変なワグネリアンだったからである。ロットはワーグナーの作った作品のなかでも歌劇・楽劇が好みだったらしい。交響曲の中にもそれらを思わすようなところがいくつかある。あとは、ティンパニとトライアングルが重要視されている点が面白い。特に後者のトライアングルは必要以上に鳴り響くので、少々耳障りな点も・・・。というわけで私がこの交響曲を聞いて思った事を述べていく事にする。参考にならなかったら、自分の耳で実際にお確かめくだされ。 余談:若くして亡くなった作曲家にカリンニコフと言うのがいるが、ロットの作品はカリンニコフ以上に人気が出るかもしれない。ロットの曲の方がカリンニコフよりも重厚であるから。 |

交響曲第1番、「ジュリアス・シーザー」による前奏曲、管弦楽の為の前奏曲 |

★★★★★ |

|

管弦楽:ミュンヘン放送管弦楽団 指揮:セバスティアン・ヴァイグレ |

第1楽章:Alla breve |

| 夜明けみたいな場面を思い起こさせるようなトランペットによる第1楽章の主要主題が演奏される。 伴奏は小波みたいな美しい弦楽器。すでにここだけでも感動的だが、ここからどんどん盛り上がっていく。この部分は師匠ブルックナーの交響曲第3番の第1楽章の主題に酷似している。このブルックナー似(映画「エデンの東」のメインテーマ《L.ローゼンマン作曲》にも似ている)の主題が様々な形で演奏されて行くのがこの楽章の主な特徴。この主題が木管・金管によってコラール風に演奏され、途中で聞かれる対位法的書法がワーグナーの楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」風であることから見ても、ロットが恩師から学んだことはしっかりと作品に反映させているのが分かる。ワーグナー風になるのはワーグナーに対する憧れなのだろうか。コーダはしっかりと主題を聞かせた後、ブルックナーの交響曲みたく幕を閉じる。 |

第2楽章:Sehr langsam |

| この楽章の旋律はとても美しい。20代の若者が思い描いた曲には到底思えない。 弦楽器の哀愁漂う旋律は言葉に言い表せない。恩師でもこのような旋律を書けたであろうか。 この旋律はブルックナー的と言うよりは、ブラームス的と言った方が良いだろう。ブラームスの交響曲第1番第2楽章をすこし改良して聞いているかのよう。しかしこの巨大なコラールはやはり恩師譲りか・・。途中にでてくるコラールはマーラーの交響曲第3番第6楽章に似通っているところもある。さすがマーラーの心を刺激した作品だけある。後半は辺り一面ブルックナー色でいっぱいになるような作風である。非常に美しい。 |

第3楽章:Scherzo:Frisch und lebhaft |

| トランペットの掛け合いファンファーレから始まったかと思うと、次に飛び出してきた音楽はマーラーの 交響曲第1番「巨人」第2楽章にそっくりではないか!マーラーいくらなんでも真似はいかんぞ!マーラーの音楽よりもかなり古典的に聞こえてしまうのは、やはり編成の違いもあるか。しかしホルンが良い味出しているなぁ。「巨人」以外でも交響曲第2番「復活」第3楽章の中間部に似ていたりする。しかしこの楽章はやたらトライアングルの出番が目立つ。鳴らなくていいと思うところで延々と鳴っていたり、その辺はちょっと許せん。 中間部で聞けるヴァイオリン・ソロとホルン・ソロが何とも素晴らしくて感動を誘う。僕が思うにこの作品の中でこの楽章が一番マーラー的だと思う。何を聞いてもマーラーに似ている。マーラー自身もこの楽章を特に研究したのかもしれない。それをはっきりと分からせてくれる部分は巨人風と復活風、そして中間部後半から登場する低弦のモティーフが、マーラーの交響曲第5番第3楽章と非常に酷似している。こういった点からもマーラーが一番研究した楽章ではなかったのか?と思ったわけである。この楽章の最後は冒頭の主題に戻り、少し変奏が聞かれた後、派手に幕を閉じる。 |

第4楽章:Sehr langsam; Belebt |

| この楽章の始まりはブラームスの交響曲第1番第4楽章の冒頭ピッチカートに似ていると思う。 それが終わるとベト9第4楽章みたいな前楽章の主題回帰が見られる。でもこの楽章は衝撃的なことは こればかりではない。この楽章の主要主題と言うべき旋律がはっきり言って、ブラームスの交響曲第1番第4楽章の超有名主題に激似である。恐らくブラームスがこの作品を拒絶した理由の元になった部分はここではないかと・・・。ブラームス・ファンがこの旋律聞いたら激怒するのと同じことである。実際僕は激怒してないけど・・・。激怒すると言うよりは逆に楽しめた。明らかにこの部分はロット側の真似というか参考にしたという結論に達するわけだが、他の説によればワザと真似たことによりブラームスへの尊敬の意を表しているということも言われている。 後半はクライマックスに向かって進むわけだが、本来の作品の大半は盛り上がって終わるところだが、この交響曲は逆ブルックナーみたいな感じの終わり方をする。その点はワーグナーの楽劇「ヴァルキューレ」や舞台神聖祭典劇「パルジファル」に似通う部分もいくつか見られる。この終楽章の終わり方は物凄く感動的だ。僕は何度も聞いても何度も感動を得た。しかも同じ感動ではない。毎回異なった感動を得られるのだ。 ハンス・ロットが落胆の中で書き上げた渾身の作を今まで放っておいた事は非常に残念だ。そしてこの作品をこの時代へと甦らせてくれた音楽学者に感謝しよう。そして我々この作品と出会った者はロットへ感謝しよう。このような素晴らしい作品を残してくれたハンス・ロットに! しかしブラームスよ、何故お前は自分と作風が似ていただけでここまで拒絶するのだ? |

演奏に関して |

| この作品の初演はシンシナティ・フィルハーモニア管弦楽団だが、この初演の楽団によるものも含め、 約6枚の録音が存在する。そしてこの盤は今のところ最新版であるわけだ。ミュンヘン放送管弦楽団と指揮者セバスティアン・ヴァイグレとのコンビによるこの演奏は演奏水準が比較的ハイレベルなものと考えて良いだろう。特筆すべき点は弦楽器の美しさ、キレのある金管楽器。木管楽器の透き通るような音色。これから期待できる楽団だろう。 そしてヴァイグレの良くまとまった指揮。それらがうまく重なり合っているのでこのような素晴らしい演奏を生む、そう僕は感じた。このディスクで初めて知ったアーティストだけど、全く期待を裏切らない素晴らしい演奏をしてくれていた。もちろん録音も大変良い。初めてコンポで聞いた時の感動は忘れられないくらいだ。 ハンス・ロットとは何者なのか、そして彼の作品はいかがなものなのか、ということを知るにはこの盤は非常に勿体無いくらいである。それだけ価値のある名盤だ! |

参考文献:ブックレットおよび「マーラーの思い出」 |

交響曲第1番 |

★★★★ |

|

管弦楽:シンシナティ・フィルハーモニア管弦楽団 指揮:ゲルハルト・サミュエル |

| ロットのこの交響曲を世界初演したコンビが送る録音である。初めシンシナティのオケと聞いていたのであのシンシナティ交響楽団かと思っていた。しかし、シンシナティ・フィルと聞いたとき「こんなオケがあったのか」とまだまだ自分の知識不足を思い知った。この楽団は日本で言うと学生オケである。シンシナティ大学の生徒で構成されている。「な~んだ、学生か~。」と思っているそこのあなた!聞いてみればこの技術力の凄さに驚くでしょう。プロに負けない凄さがこのオケにはある。管楽器のアンサンブルは実に豊か。弦楽器のボリュームが少し物足りないところがあるが、全体のコントロールは良い。↑のヴァイグレ版より幾分テンポが遅い。遅い分細部まで聞き取れる。サミュエルの指揮も世界初演の曲をここまで丁寧に仕上げるとは、かなり彼はつわもののと思われる。学生さんの演奏を聞いてみたい人は外資系のショップにこのCDが売っていますので、お買い求めください。 |

交響曲第1番、田園前奏曲 ヘ長調 |

★★★★1/2 |

|

管弦楽:ウィーン放送交響楽団 指揮:デニス・ラッセル・デイヴィス |

現在、リンツ・ブルックナー管弦楽団で精力的に活動を行っている、デニス・ラッセル・デイヴィスがウィーン放送交響楽団と1998年に録音したロットの交響曲と初録音となる田園前奏曲を収録したディスクである。販売元から見ればこのディスクのメインは当然、前半の交響曲になってくるわけだが、僕にしてみればこのディスクのメインこそ後半の田園前奏曲になる。交響曲に関してはいくつか録音は存在する。しかし田園前奏曲はこれが初録音となるわけだから、このディスクを聞くまで全く知らない作品である。僕みたいに交響曲からロットの世界に入り込んでしまった人たちにとっては、この作品は未知との遭遇である。で、作品は?というと・・・、交響曲の約1年前から作曲が開始され、交響曲と同時期に完成しているからこそあって、作風は交響曲に非常に近い。ミュンヘン管のディスクに収録されていた管弦楽曲よりは締まった作品である。前半はブルックナーが漂い、後半はワーグナーのような華やかさに包まれた、そんな作品である。交響曲の第4楽章の延長上みたいな感じさえも受けてしまう。トライアングルをふんだんに使うところなんかが・・・。約16分もある前奏曲だが、この作品を聞くだけでもこのディスクを買う価値は十分にある。もちろんメインの交響曲の出来栄えもハッキリ言って問題ない。僕はミュンヘン管よりもホルンの音は良いと思った。弦楽器の擦れる音もバッチリで素晴らしかった。録音も良い。 |

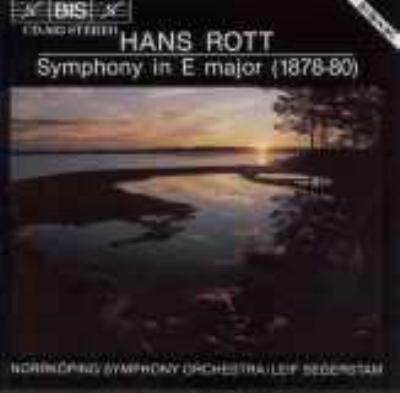

交響曲第1番 |

★★★★1/2 |

|

管弦楽:ノールショピング交響楽団 指揮:レイフ・セーゲルスタム |

| 髭モジャモジャの見た目、ハリー・ポッターに登場するハグリッド(森の番人)みたいな感じのおっさん、セーゲルスタム。レイフ・セーゲルスタムは指揮者でもあり作曲家でもある。作曲家としての彼は数多くの交響曲を書き、協奏曲や終いには歌曲までも作曲するかなりの大御所。指揮者としての活動は、自作を演奏するだけではなく、北欧の作曲家の発掘や珍曲の録音など多彩。もちろんポピュラーな作品も振っているようだ。そして問題のロットの交響曲だが、オーケストラは以前日本人の広上淳一が音楽監督して努めていた、ノールショピング交響楽団を率いての録音。そして何よりも注目すべき点は、演奏時間がえらい遅いということ。全楽章の平均時間が約55分ということに対し、セーゲルスタム版は何と64分!な、何と終楽章は第9交響曲やブルックナーの交響曲並の24分半である。実に遅い!だが、遅いだけじゃないのだ。遅い文じっくり丁寧に仕上げている。あとはセーゲルスタム特有の咆える金管楽器達。これはこのロットでも健在だ。今まで聞いたロットの演奏の中で一番ホルンとトロンボーンがカッコよかった。第3楽章のホルンとフィナーレのトロンボーンの鳴りようには鳥肌が・・・。優しい優しいロット君の交響曲がセーゲルスタムのお陰で地獄絵巻に変わってしまっている。なんと言う重々しい作品なんだろう。この演奏で初めてロットを知った方は、ロットのイメージが全然違うのだろう。でもこの演奏はより親友マーラーに近づいた演奏とでも言うべきだろう。ドロドロした感じ、咆えまくる金管楽器。マーラーの一連の交響曲に似ていると僕は思う。有名なプロ吹奏楽団でもここまでぶっ飛ぶような金管は聞けないんじゃないだろうか、と思うような凄い金管楽器が聞けるセーゲルスタムのロットでした。あんまり店で見かけないけど、amazonなら取り寄せ期間1ヶ月~2ヶ月で来ます。興味を持った方は根気よく待ってみてください。必ずこの恐ろしい演奏が聞けますから! |